Páginas em branco

Discurso de abertura do 45.º Congresso Anual da Luso-American Education Foundation, organizado pelo Instituto Portuguese Beyond Borders da Universidade California State, em Fresno

Saudações cordiais a todos de Nova Iorque.

É uma honra distinta fazer o discurso de abertura do 45.º Congresso Anual da Luso-American Education Foundation, organizado pelo Instituto Portuguese Beyond Borders da Universidade California State, em Fresno. Agradecimentos a Bernice Pelicas, Presidente da Luso-American Education Foundation, a Joseph Resendes, Presidente do Conselho, bem como ao Presidente da Universidade Fresno State, Dr. Saul Jimenez Sandoval, à Dra. Honora Chapamn, Reitora da College of Arts and Humanities, a Pedro Pinto, Cônsul-Geral de Portugal em São Francisco, e ao Vice-Presidente do Governo dos Açores, o Dr. Artur Lima.

Um agradecimento especial a Diniz Borges, do instituto, por me ter convidado para falar convosco. Ele é um incansável apoiante criativo da nossa comunidade, e eu estimo muito a nossa longa amizade. Fui agraciada com esta honra há mais de vinte anos em Berkeley e tenho muitas saudades desse momento, pois estava presente o meu pai, August Mark Vaz. Ele próprio deu vários discursos semelhantes como historiador destacado e autor sobre a experiência Luso, que escreveu “The Portuguese in California”, até hoje considerado um livro de referência.

Claro que os nossos discursos foram ao vivo. É importante notar as peculiares circunstâncias em que nos reunimos hoje, graças às bênçãos do Zoom e dos ecrãs de computador – ainda que com todas as ansiedades de participante – num momento de uma pandemia global, algo que nos levou a todos a uma estranha solidão com a ironia de encontrarmos todo o planeta na mesma situação.

É válido perguntar: Quem devemos ser nesta perturbação, esta convulsão? O que é educação? Qual é o papel do nosso passado e presente cultural enquanto avistamos um futuro vertiginoso?

Deixem-me contar uma história que se enquadra. Há muito tempo, dois dos meus primos mudaram-se dos Açores para a área da Baía de São Francisco e escreviam regularmente, com cada vez mais exasperação para convencer a sua mãe, viúva, para deixar o filho mais novo, que ela adorava, a juntar-se aos irmãos. Ela também seria bem-vinda, mas recusou deixar o seu jardim e o marido em repouso no cemitério. Por fim, ela deixou ir o seu terceiro filho. Porém, ele faleceu poucas semanas depois de chegar à Califórnia. Foi durante a Epidemia de Gripe de 1918.

Esta história de horror rapidamente se tornou: Que dizemos à nossa mãe? Como respondemos à carta em que exige saber porque o seu menino querido não lhe respondeu a contar como está e se recebeu os Bolos Dona Amélia que ela lhe enviou?

Fizeram o seguinte: Inventaram-lhe uma vida. Escreveram à sua mão a contar-lhe todas as aventuras que ele estava a ter, os passeios pelo cais de São Francisco, o caranguejo cozido fresco, o entusiasmo de ser americano, o novo emprego a dar aulas.

Eventualmente, contaram-lhe a verdade, porque a sua mãe merecia honestidade. Mas como escritora, fiquei fascinada com a forma como decidiram preencher um espaço vazio, pois a tragédia inesperada forçou-os a sair e descobrir a vida para terem coisas para lhe contar. É isso que os autores buscam, aquele lugar onde a imaginação e a invenção são encaixadas num espaço vazio, porque é nesse lugar que vivem as histórias. Quando escrevi “Heat Cannot Be Removed From Fire”, baseado nestes eventos verídicos, deixei a morte de um irmão dar aos sobreviventes o ímpeto para criarem os seus próprios destinos, mesmo que fosse apenas uma forma de saciar os seus corações em luto.

O ponto que quero focar (talvez a única conclusão que vos darei) é que tanto do nosso mundo parece imprevisível que estamos a ser convocados para aceitar – não temer – o desconhecido, para procurar o que não sabemos, em vez de exigir resposta intransigentemente. Vivemos em tempos em que nos pedem para gostar ou não gostar, para classificar, tempos de certeza teimosa, quer sejamos peritos ou não. Ou damos cinco estrelas, ou não damos nenhuma. Oferecemos comentários. É tudo muito ruidoso. Mas a minha sugestão é que a verdadeira educação se trata de encontrar as perguntas que se seguem, abdicar de ter razão em prol do empurrão desconfortável além das conclusões, em direção ao espaço vazio que se encontra além das respostas encontradas. Talvez seja altura de adicionar a opção “Não sei”.

E acrescento que esta atitude, tanto como na escrita, pode informar todas as áreas – das humanidades, às ciências, e aos negócios. O sucesso e a sabedoria parecem envolver uma vontade de encontrar paz e até uma elegância no desconforto da constante busca pelo novo patamar de não-saber. Finalmente, é o melhor lugar para se estar como seres humanos, não a ter razão, mas a continuar a ascender calmamente na direção de um mistério adicional. Quero falar sobre o que isso significa para a cultura da nossa comunidade, mas antes, apresento-vos uma imagem de outra história que um amigo partilhou comigo há décadas: “Katherine, vou dizer-te tudo o que precisas saber sobre ser escritora, mas também sobre como viver.” Não acreditei até ler o maravilhoso conto de Isak Dinesen “A Página em Branco” – o meu amigo tinha razão.

O narrador desta história fictícia, etérea e lírica descreve uma tradição secular da família real portuguesa: Quando se casam as filhas, devem cortar a parte dos lençóis com a mancha de sangue que prova serem virgens. Eram depois emolduradas e penduradas num corredor do castelo, e os visitantes veem rosas, animais, e o que lhes apetecer naquelas manchas. Mas a moldura imaculada era a mais admirada, a que mais ecoava no fundo do coração, onde vivem as mais profundas verdades. Aqui, a brancura e o silêncio sugerem mais paixão, mais traição, mais rebeldia, mais possibilidades, mais angústia. Será que a noiva tinha um amante secreto que agora lhe era proibido? Ou terá rejeitado o marido? Porquê? Não há como saber com certeza. Mas seja qual for a verdade, é notoriamente dramática. Esta é a melhor descrição que encontrei para o que nos faz a criatividade. Perturba as nossas certezas ao sugerir que várias respostas possíveis nos espreitam. Note-se que vislumbrar a moldura branca não é um ato passivo; o observador aciona a mais fértil imaginação. Mais uma vez: Esta história é fictícia, mas trata uma grande verdade.

Quando era criança, eu conhecia uma imigrante açoriana, a Sra. Correia, governanta da minha madrinha Clementina. A Sra. Correira não sabia ler e escrever, português ou inglês, e não sabia usar o telefone, porque dizia que os números pareciam anzóis na praia. O meu pai disse, do nada, “Acho que ela pensa em cores,” e preparou um cartaz com sete pontos coloridos ao lado de imagens de polícia, de laticínios, do hospital, da nossa família, correspondentes às manchas que ele pintou sobre os números no telefone dela. Agora, podia telefonar com cores... foi nesse momento que me tornei escritora, porque, para mim, foi a melhor metáfora de sempre, devemos procurar a nossa própria linguagem original e vívida. Tenho vergonha de admitir que era uma adolescente amuada por me mandarem levar a chave! A Sra. Correia tinha medo de bater à porta do vizinho que telefonou para o meu pai para o informar que a Sra. Correia estava sentada no seu quintal há um bom bocado. Eu era impaciente e, no entanto, estavam subitamente a dar-me um presente e um propósito para a vida. Esta parece-me uma lição tão pertinente hoje em dia: somos melhores quando esperamos e absorvemos o que o mundo nos dá, em vez de estarmos sempre a dizer ao mundo o que pensamos. É um paradoxo que, quanto mais velha fico, menos certezas tenho.

A vontade de percorrer vários caminhos errados torna-nos humildes. Prova disso é o meu novo romance, o meu sexto livro, que levou mais de quinze anos, com inúmeros erros. Mas começou com o reconhecimento de que estava a receber um espaço em branco, onde se encontrava um tesouro. Há décadas, eu fui convidada a dar uma palestra na Divisão Hispânica da Biblioteca do Congresso, onde vi uma exposição na Divisão de Mapas sobre “Os Protestantes Portugueses De Illinois,” que me fez rir primeiro e depois estimulou o meu fascínio. Em suma, algumas pessoas da Madeira que se converteram ao presbiterianismo foram expulsas da ilha violentamente e depois foram adotadas por Springfield e Jacksonville, Illinois, nos tempos de Lincoln. Alguém chamado John Alves foi criado na prisão com a sua mãe, que tinha sido condenada à morte por heresia, mas o que me chamou a atenção, numa entrevista que ele deu a um jornal quando mais velho, foi ele ter feito uma peregrinação, já velho, desde o ocidente de volta à casa Lincoln. Um dramaturgo também estava a visitar a casa e a conversar com o dono. Lá, o John conheceu, apaixonou-se e cortejou uma jovem madeirense chamada Mary. (Os madeirenses faziam biscates para os Lincolns.) O dramaturgo disse algo que fez o John corrigi-lo em relação ao funcionamento das lareiras nos tempos de Lincoln. O dramaturgo pegou no braço do John e insistiu que ele lhe fizesse uma visita guiada e respondesse às suas perguntas. Quando chegou o momento da despedida e todos se preparavam para assinar o livro de visitas de Lincoln, a mão de John tremia tanto que foi o dramaturgo quem teve de escrever o nome de John. (Na Biblioteca Lincoln, os chefes ficaram encantados quando lhes pedi para me trazerem esse livro de visitas. Ficámos maravilhados com o facto de que o John se tinha lembrado das palavras ipsis verbis, mesmo naquele momento tão emocional.)

Aqui está o espaço em branco desta história, que encontrei no artigo de jornal sobre o John. Depois de se ter inscrito no exército da União, por motivos desconhecidos, Mary e John perderam o contacto e ele passou o resto da vida deambulando. No registo dele, desaparece um ano, quando regressou a Illinois, depois de ter sido ferido em Shiloh e traumatizado em Vicksburg. Ela não é referida. Então, pensei: Aí está o romance. O que aconteceu?

Gosto de pensar que ele respondeu porque, um dia, estive prestes a desistir. Fui a pé do meu escritório no Instituto Radcliffe até casa... à minha espera, no saguão do meu edifício, estava um pacote grande sobre ele, que eu tinha encomendado da Administração de Veteranos e que, magicamente, chegou muito antes do esperado. Continha os seus papéis do exército e um documento sobre a sua doença terminal num hospital, quando ele escreveu “Não tenho ninguém que cuide de mim.” Eu disse-lhe que faria o meu melhor. Aconteceram várias coisas inesperadas como esta. Um breve corolário à minha principal mensagem de hoje, sobre encontrar perguntas mais do que respostas, carregar no botão “Não sei”, encontrar o espaço em branco, é dizer aos alunos que me estão a ouvir que o Google é um milagre, uma dádiva, mas que as verdadeiras descobertas acontecem quando nos fazemos ao mundo e o deixamos falar e surpreender-nos. Por exemplo, eu estava em Illinois a fazer pesquisa quando subitamente me vi rodeada por uma grotesca precipitação de cigarras, tão espessa que estavam por toda a parte a ser espezinhadas. Um professor de biologia que conheci lá disse-me que era a altura da sua incubação de treze anos. É claro que incluí isso no meu romance! Nunca teria encontrado tal coisa no Google – e, se encontrasse, a sensação, o som e o seu aspeto ter-me-iam escapado completamente. Entrei numa livraria de livros antigos e encontrei um panfleto com o título “Empresários de Illinois 1849” – que achado de nomes e pequenos à parte sobre cidadãos, incluindo um “Sr. A. Lincoln, advogado.” James Joyce disse que quando estamos em sintonia com a criatividade o mundo atira-nos um papel aos pés com a palavra que procuramos. Parece-me apropriado que, à medida que envelhecemos e nos aproximamos do verdadeiro desconhecido, apercebemo-nos que o interesse de viver com graça é a sentirmos humildade perante o mistério versus o desejo de que todos nos admirem pelo nosso conhecimento. O meu livro está nas suas fases finais, mas digamos que há limites para o número de projetos de quinze anos que abandonei. Porém, uma vida plena, por definição, deixa muitas coisas por acabar.

Quero voltar atrás e sugerir algumas perguntas – não respostas – sobre quem somos como Luso-Americanos: cultura e futuro. Não sou a única a ter orgulho das nossas histórias de imigração, das nossas cerimónias, da nossa visão do mundo de que a magia nos fala como uma ocorrência normal. Honramos o passado e preservamos os nossos fantasmas. Mas, que nos espera? Como podemos escutar os espaços em branco para encontrar respostas que envolvem incompreensíveis temas de identidade?

Gish Jen escreveu um romance chamado "Mona na Terra Prometida" sobre uma jovem chino-americana casada com um judeu de ascendência polaca. Apresentava a seguinte questão, com excelente sentido de humor, mas com um propósito sério. O que significam cultura e ascendência para Mona, se a exploração que ela e a sua mãe fazem do que é ser chinês se limita a debater se os pauzinhos devem ir à máquina de lavar loiça, agora que elas “se deram bem” na Terra Prometida? Mona é assombrada por fantasmas de antepassados que se vão desvanecendo. Como podemos preservar memórias numa comunidade, integrando várias sensibilidades numa unidade? Que acontece quando as mitologias dos nossos antecessores nos falam mais alto do que episódios atuais? Como é que interagimos? Que legados criamos para os nossos filhos?

É o momento certo para carregar no botão “Não sei”, mas esta é a minha sugestão: Eu dou aulas, todos os verões, na Disquiet Literary Conference, em Lisboa, onde ensino Escrever a Experiência Luso – correção, verões sem pandemia global – e o que me toca o coração é a paixão pela cultura portuguesa demonstrada pelos participantes com pouco ou nenhum sangue luso. (Há vários workshops para todos os géneros e disciplinas, uma grande mescla de pessoas, incluindo autores portugueses.) Na minha aula, estudantes com raízes lusas vêm de África, da Jamaica, Índia, Brasil, Canadá e dos Estados Unidos. Os alunos têm a sensação de descoberta, pontos de referência mútuos e uma generosidade de espírito que nos enriquece. Também se nota a exuberância com que os outros participantes do Disquiet se misturam com a cidade e com as pessoas de Lisboa, e a história de amor que se segue. E isso não se pode fingir. (Um à parte: A popularidade de Portugal levanta questões complexas visto que os residentes se sentem descontentes com as invasões de gente que eleva os preços e o valor das casas enquanto se ouve Inglês ecoar nos restaurantes.)

Pergunto-me se o futuro será solidário, levando-nos na direção de uma sensação de fraternidade com bases e detalhes culturais. Um dos organizadores do Disquiet, que não é português, teve um dos casamentos mais joviais em que já participei lá, em português e inglês, com amigos da América e de Lisboa, simplesmente porque a literatura do país e as amizades que ele forjou fazem-no sentir-se como um primo. Outro amigo, que também não tem raízes portuguesas, encontrou no fado a forma que ele buscava de chorar a morte do pai, e a sua gratidão fá-lo amar o país inteiro como o seu património inventado. Isso dá-me orgulho, não só pelo fado, mas também porque a melhor parte de quem somos inclui um abraço tão acolhedor. Um excelente exemplo desta mistura de preservar quem somos ao mesmo tempo que o expandimos, é José Batista, em Nova Iorque, que chama o seu negócio Joey Bats Café. Ele e a sua mãe sonharam ter uma pastelaria de pastéis de nata e ele é um excelente exemplo de “ir ao espaço em branco do que é possível” para encontrar o seu futur,o porque ele também cria espaços temporários – que são literalmente espaços vazios. O negócio é um êxito e ele usa Goldbelly para entregas de congelados. Ao seguir o seu sonho, encontrou formas inovadoras de combinar a nossa cultura e cozinha com novos métodos e sistemas de entregas, e avenidas mais amplas. Ele publica fotos maravilhosas dos sorrisos da sua mãe e da sua avó. Tem noites de dança brasileira, apelativos intercâmbios de semelhanças e diferenças. Os puristas podem não gostar do facto de ele vender pastéis com sabor a chocolate, mas ele está aberto a experimentar coisas novas e devo admitir que adoro servi-los em jantares na minha casa como forma de partilhar maravilhas culturais. (Uma amiga de Singapura levou a caixa vazia consigo para poder encomendá-los para si.)

Há formas brilhantes e ainda por descobrir de preservar a nossa essência – lembro-me do escritor açoriano Vitorino Nemésio, que disse do povo das ilhas “os nossos ossos mergulham no mar.” – e celebrar quem somos, não só entre nós, mas também com a família humana. Recentemente li algo sobre uma queda no número de pessoas presentes nas danças e celebrações tradicionais portuguesas ou bailes; que podemos fazer? Tenho boas recordações das festas do Espírito Santo e suas capas. Joey Batista abriu a porta a todos e disse: sejam bem-vindos, aqui estão algumas coisas tradicionais para apreciarem como preferirem. Aqui está um pouco da vossa música e da nossa, e porque não, também, alguma música divertida para dançar.

Ele é um excelente embaixador para nós e é um excelente exemplo de soluções inclusivas.

Simone Weil, mística, ativista política, filósofa e autora escreveu um livro que eu guardo na gaveta da minha secretária, “À Espera de Deus”. Escreveu para ajudar os estudantes. Trata de aprender a esperar no desconforto da incerteza, em vez de forçar respostas. Ela diz: “Um genuíno esforço de atenção nunca é desperdício. Sempre surte efeito no plano espiritual e consequentemente no plano inferior, da inteligência, pois toda a luz espiritual ilumina a mente.” E também disse: “Se focarmos a nossa atenção num problema de geometria e, uma hora depois não estivermos mais perto da solução, não obstante, progredimos a cada minuto que passou (...) noutra dimensão mais misteriosa (...) na realidade, desejamos luz (...) e o trabalho tem de trazer prazer e alegria. Força de vontade, do tipo que (...) nos faz afincar, derrota a inteligência. Temos de fazer força e relaxar alternadamente, tal como inspirar e expirar. Apenas nesta espera por Deus é que encontramos a alma e, ao fazê-lo, encontramos as almas dos outros.” Era o conselho dela para a sala de aulas, mas é uma boa forma de agir para todos nós neste mundo confuso e congestionado.

Deixo-vos com um conselho semelhante do grande Frenando Pessoa – outro génio português cada vez mais conhecido pelo mundo. No livro “Always Astonished” há uma breve parte chamada “Vou num carro eléctrico”:

“Neste vestido da rapariga que vai à minha frente decomponho o vestido no estofo de que se compõe (...) o bordado leve que orla a parte que contorna o pescoço separa-se-me em retrós de seda, com que se o bordou, e o trabalho que houve de o bordar. E imediatamente (...) desdobram-se diante de mim as fábricas e os trabalhos (...) e vejo (...) as máquinas, os operários, as costureiras (...) Todo o mundo se me desenrola aos olhos (...) pressinto os amores, as secrecias, a alma, de todos quantos trabalharam para que esta mulher (...) no elétrico use, em torno do seu pescoço mortal, a banalidade sinuosa de um retrós de seda verde-escura e fazenda verde menos escura. Entonteço. Os bancos do eléctrico (...) levam-me a regiões distantes, multiplicam-se-me em indústrias, (...) vidas, realidades, tudo. Saio do carro exausto e sonâmbulo. Vivi a vida inteira.”

Obrigada, Fernando Pessoa. Fiquei muito feliz quando um aluno me disse que tinha colocado uma nota com “Sempre Surpreendido” na secretária, o seu novo lema.

A verdadeira educação trata de encontrar mais e mais espaços em branco, o desconhecido. É daí que pode surgir algo inesperado. A escritora Katherine Mansfield postulou que devemos preparar um jardim, adubar, plantar e arrancar ervas daninhas, mas um dia, subitamente, pode florescer uma gloriosa flor, e ficamos estupefactos porque não a plantámos. Cuidámos o solo para se tornar mais recetivo e o mundo deu-nos um presente.

É bom termos furor naquilo em que acreditamos e no que é verdade, mas corremos os riscos de recusar avançar em direção ao que nos cria humildade: Não estejamos certos, fiquemos espantados. Não sejamos omniscientes; fiquemos boquiabertos. Procurem os espaços em branco e os silêncios e deixem-nos falar. Nos dias e sessões que se seguem, ao ponderarmos o significado de património e legado, nestes tempos de isolamento e solidão, também podemos permanecer desejosos da magia de receber a flor que não plantámos no solo que cuidámos atenciosamente.

Sigam os fios interligados. Fiquem surpreendidos.

Obrigada pela vossa atenção. E, mais uma vez, obrigada por esta honra. Desejo-vos uma conferência jovial e frutífera.

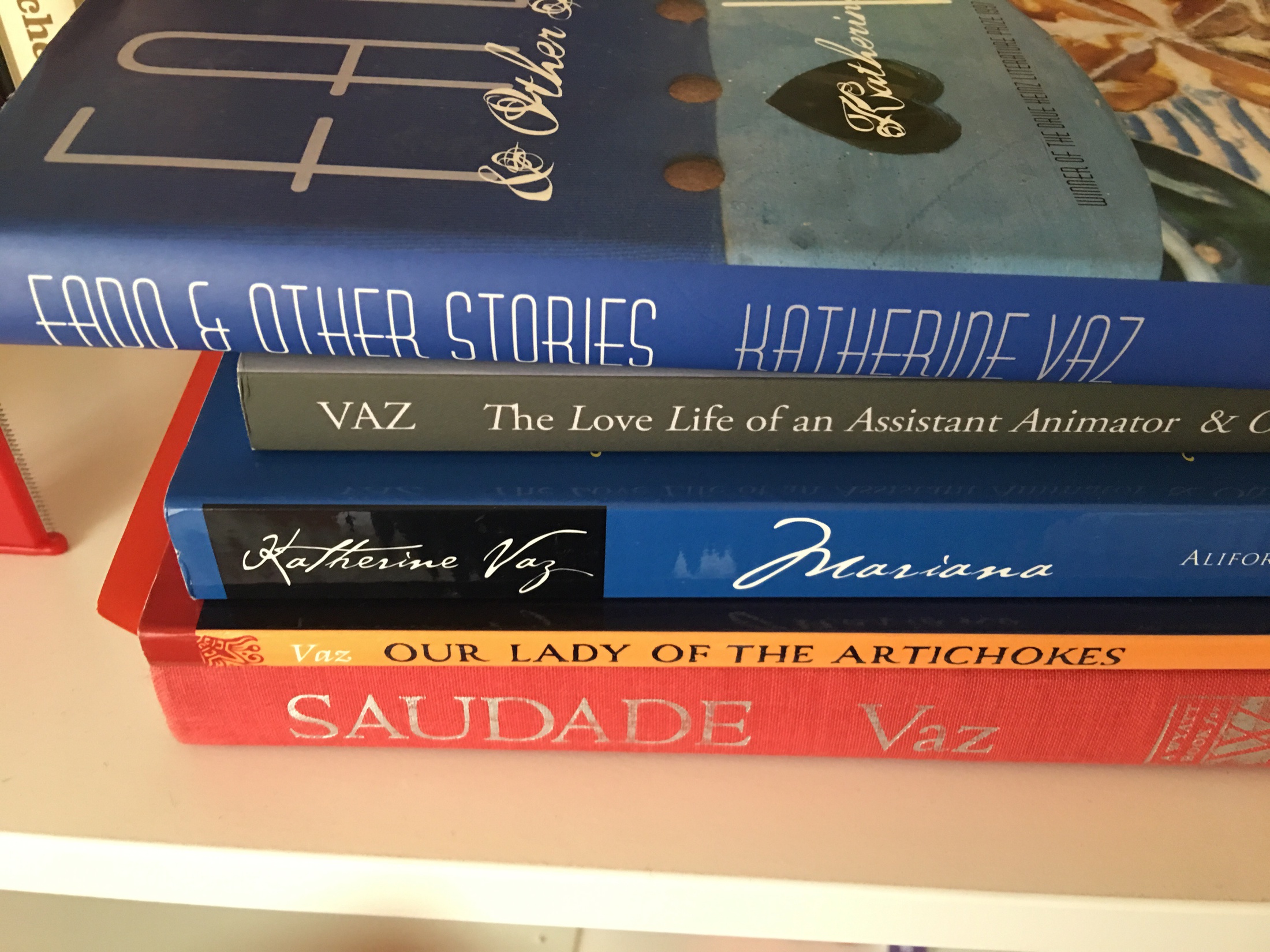

Katherine Vaz é membro da Briggs-Copeland em ficção na Universidade de Harvard e membro do Radcliffe Institute em Estudos Avançados. É autora de dois romances, SAUDADE (uma seleção da Barnes and Noble Discover Great New Writers) e MARIANA, publicados em seis idiomas e escolhidos pela Biblioteca do Congresso como um dos 30 melhores livros internacionais de 1998.

A sua coleção FADO & OTHER STORIES ganhou o prémio Drue Heinz Literature e OUR LADY OF THE ARTICHOKES ganhou o prémio Prairie Schooner. Seu livro mais recente é THE LOVE LIFE OF AN ASSISTANT ANIMATOR & OTHER STORIES (Tailwinds Press, 2017). As histórias dos seus filhos apareceram em antologias de Viking, Penguin e Simon and Schuster, e seus contos de ficção apareceram em muitas revistas. Ela ganhou um concurso nacional da New York Film Academy e da Writer’s Store por uma ideia de guião baseada numa das suas histórias.

É a primeira luso-americana a ter o seu trabalho registado na Biblioteca do Congresso (Divisão Hispânica). Outras homenagens incluem um National Endowment for the Arts Fellowship, uma menção como Mulher Luso-Americana do Ano e uma nomeação para a Delegação Presidencial de seis pessoas (Clinton) para a Feira Mundial / Expo 98 em Lisboa. Ela mora na cidade de Nova Iorque com o marido, Christopher Cerf, produtor, compositor, editor e autor de TV galardoado com os prémios Emmy e Grammy.