Uma Viagem aos Açores ou Ilhas Ocidentais

Uma Viagem aos Açores ou Ilhas Ocidentais / A Trip to the Azores or Western Islands é o título deste guia de viagem escrito em inglês, no século XIX, por Manuel B. F. Henriques.

A re-edição bilingue, pelo Instituto Açoriano de Cultura, foi apresentada no Museu Municipal das Lajes das Flores, a 23 de julho de 2021.

Ana Monteiro fez o seguinte discurso de apresentação para a ocasião do lançamento.

Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal das Lajes,

Srs. Vereadores,

Exmo. Sr. Presidente da Direcção do Instituto Açoriano de Cultura, Dr. Carlos Fagundes, Dr.ª Gabriela Silva, minhas senhoras e meus senhores, familiares e amigos aqui presentes

Quero agradecer ao Carlos Bessa o convite para estar aqui hoje, na vossa companhia, a apresentar esta obra. É simultaneamente uma responsabilidade e uma honra trazer Manuel Borges de Freitas Henriques de regresso à sua ilha.

«Home is an island», diz um dos mais belos títulos da literatura açoriana, do também florentino poeta, romancista, jornalista, contista e dramaturgo Alfred Lewis, nascido na Fajãzinha em 1922. Somos feitos também daqueles que partiram e atravessaram o «Canal da América» (Francisco Gomes) em direcção à outra margem do Atlântico.

E, por falar em partidas, gostaria de dedicar esta minha apresentação ao saudoso amigo Pierluigi Bragaglia, explorador, viajante, cronista desta e de tantas outras ilhas.

Uma Viagem aos Açores ou Ilhas Ocidentais, do florentino Manuel Borges Freitas Henriques, com rico prefácio de Ricardo Madruga da Costa, em edição do Instituto Açoriano de Cultura, é a primeira tradução do guia turístico originalmente publicado em inglês no ano 1867 por Lee and Shepard, uma editora sediada em Boston.

Começo por vos apresentar este nosso conterrâneo, recorrendo à completa nota introdutória do Dr. Madruga da Costa, que se apoiou em informações dos florentinos Jacob Tomaz e José António Trigueiro, bem como do Prof. George Monteiro.

Manuel Borges de Freitas Henriques nasceu em Santa Cruz das Flores a 18 de Novembro de 1826. Aos 14 anos prosseguiu estudos secundários na Horta, onde permaneceu até 1848. Ali frequentou a dita «melhor sociedade local» e aprendeu inglês e francês graças ao ambiente cosmopolita da época. A 28 de Julho de 1848 (com 21 anos) embarcou no navio americano Arnolda com destino ao Pacífico, para uma campanha de 4 anos em que terá sido baleeiro e trancador. A 12 de Março de 1852, chega aos Estados Unidos e passa a viver na cidade de Boston, onde adoptou o nome de William de F. H. Burgess. Segue-se um período de cerca de uma década em que nada se sabe sobre a vida dele, mas registos atestam que em 1863 estaria envolvido no negócio da laranja com os Açores, bem como no transporte transatlântico de carga e de passageiros. Freitas Henriques mantinha então contactos com os Bensaúde «na tentativa de conseguir vantagens para estes no fornecimento preferencial de carvão à navegação no porto da Horta», como indica Madruga da Costa, nas suas «Breves Notas para a História do Porto da Horta (Seguidas da transcrição de correspondência Dabney-Bensaúde)», in Boletim do Núcleo Cultural da Horta, vol. XII, 1996-97).

Para além da sua actividade comercial e de escrita, foi tipógrafo e editou em 1865 o Testamento de D. Burro, Pai dos Asnos, uma obra satírica do padre florentino José António Camões. Dois anos depois, em 1867, a livraria Lee & Shepard publicava o livro intitulado A Trip to the Azores or Western Islands, redigido em inglês fluente.

Em 1866 casou com a irlandesa Grace Madigan. A 4 de Outubro de 1867 Freitas Henriques foi nomeado vice-cônsul provisório de Portugal em Boston, cargo que lhe foi confirmado a 27 de Julho do ano seguinte. Foi também vice-cônsul do Brasil; em 1872 foi nomeado cônsul de Portugal.

Tornou-se armador, de sociedade com o irmão Guilherme. O navio, uma escuna baptizada Kate Williams, fez a sua primeira viagem à Horta em 1870.

A 17 de Outubro de 1873 cometeu suicídio. Tinha 47 anos. Segundo Reis Leite, a morte de Manuel Borges de Freitas Henriques «foi alvo de uma inusitada atenção traduzida numa ampla cobertura pela imprensa americana», o que atesta que seria personalidade de prestígio e influente. O vasto obituário dá nota de um «homem instruído, negociante e armador que dominava várias línguas e autor de textos de muito mérito e valia». Há também referências à sua actividade consular, ao seu zelo ao apoio aos navegantes do seu país, e ainda ao seu interesse pelas obras sociais a que estaria ligado. Foi um notável artista de scrimshaw, de que se destaca o retrato da pirata dinamarquesa Alvida, que se encontra no Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico.

Parece-me importante situar esta obra no seu tempo e no contexto das baleações oitocentistas.

A caça à baleia pelos americanos no mar dos Açores cresceu de forma significativa entre a segunda metade do século XVIII e o século XIX, com a chegada dos navios baleeiros nomeadamente aqueles oriundos de New Bedford e de Nantucket, dinamizando as trocas entre as ilhas e o Norte da América. Nas décadas de 40 e 50 do século XIX, os norte-americanos armavam em média 600 navios baleeiros por ano, estabeleceu João Vieira Gomes). Em 1863, mais de 30 % dos navios entrados no porto da Horta eram baleeiros, e esta presença manteve-se até finais da baleação americana, em 1920. No seu livro O Homem e o Mar. Artistas Portugueses do Marfim e do Osso dos Cetáceos - Açores e Madeira Vidas e Obras (2003), João Gomes Vieira conta memórias deste épico período: «A baleação itinerante norte-americana teve profundas consequências no arquipélago dos Açores, que se tornou uma importante escala de apoio a navios baleeiros (abrigo, reparações, abastecimento de víveres e depósito de barris de óleo de baleia), transformando-se num centro de pesca e extracção de óleo de cachalote e desempenhando também um papel de relevo na produção de conhecimentos científicos sobre os cetáceos».

Ao longo da centúria de Oitocentos, as ilhas das Flores e do Corvo e, sobretudo a do Faial mantiveram intenso intercâmbio com os navios baleeiros, fonte de prosperidade para habitantes locais e meio de transporte, duramente pago, para muitos jovens levados pelo sonho americano. Muitos destes rapazes eram menores de idade e só falavam português. Levavam os bolsos vazios e um enorme desejo de aventura. Manuel Freitas Henriques foi mais um destes jovens imberbes que arriscaram trocar a «ilha fechada» por um mundo novo, «perdido de abundância».

A bravura destes nossos antepassados ficou para sempre registada num dos maiores clássicos da literatura mundial. Herman Melville esclarece, em Moby Dick (1851), que «não poucos destes caçadores de baleias são originários dos Açores, onde as naus de Nantucket que se dirigem a mares distantes atracam, frequentemente para aumentar a tripulação com os corajosos camponeses destas costas rochosas. Não se sabe bem porquê, mas a verdade é que os ilhéus são os melhores caçadores de baleias». Pequod, o navio baleeiro fictício de Nantucket de Moby Dick, esteve ao largo dos Açores, mas não fez escala.

Apesar da celebridade do livro de Melville, várias vezes levado ao cinema, a derradeira homenagem a estes homens presta-se no New Bedford Whaling Museum, na Azorean Whalemen Gallery, a ala açoriana do museu, inaugurada em Setembro de 2010. Esta é a única exposição permanente sobre a contribuição portuguesa para o património marítimo americano.

Freitas Henriques terá permanecido sete anos na Horta antes de embarcar na baleeira Arnolda, em 1848. A actividade baleeira da frota americana encontrava-se no seu auge, e João Gomes Vieira dá-nos nota da centralidade atlântica desta cidade durante esse período: «A ampla baía da Horta, consolida a sua posição de escala natural e privilegiada de navegação entre a Europa e os Estados Unidos. A prestação de serviços às embarcações era assegurada pela Casa Dabney, fundada pelo negociante de Boston John Bass Dabney, que se estabeleceu na Horta em 1806, já com as credenciais de Cônsul-Geral dos Estados Unidos da América para os Açores» (p. 18).

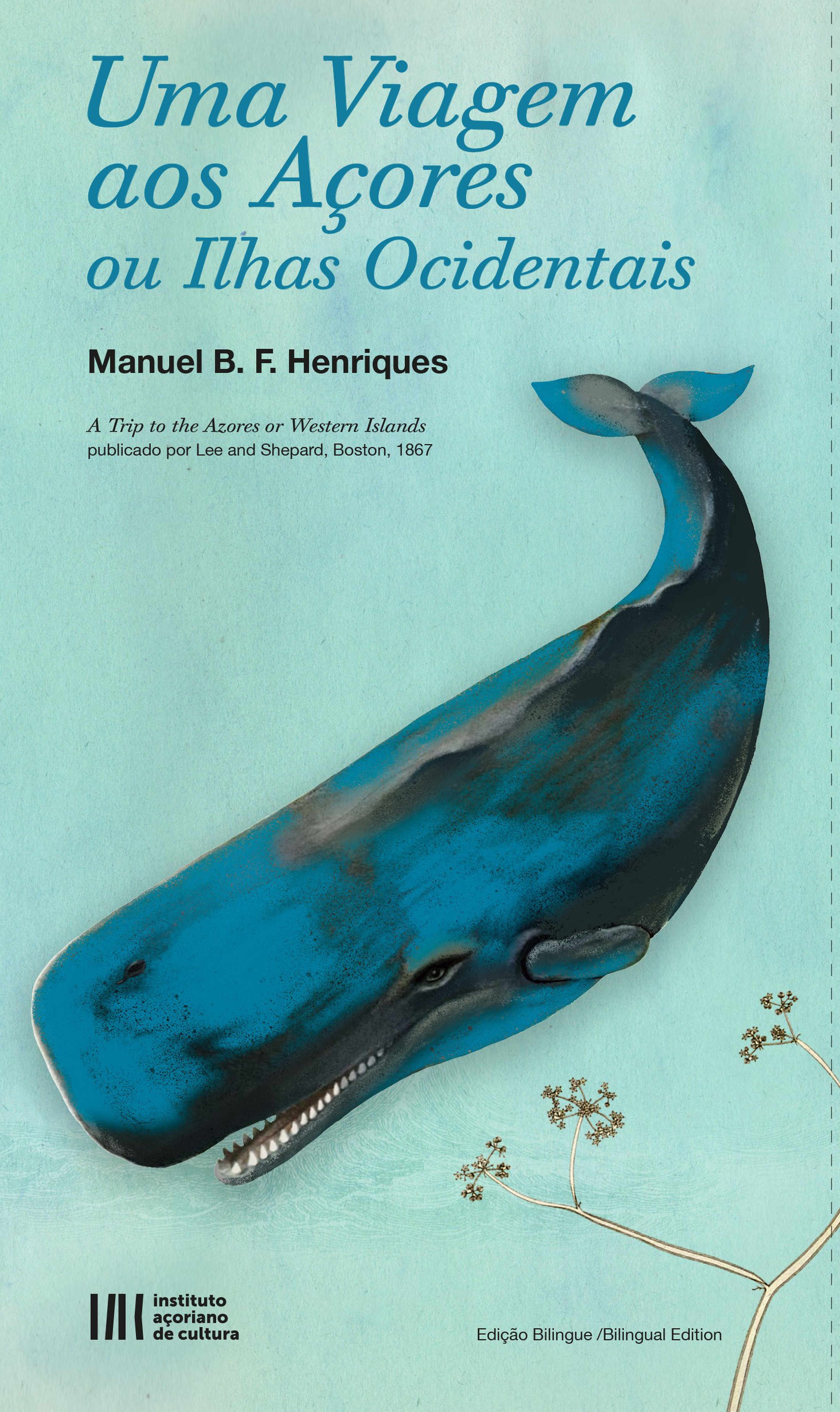

Graças ao empreendedorismo da família Dabney e à experiência dos marinheiros açorianos nas campanhas oceânicas, as adaptações dos modelos de embarcações baleeiras importadas de New Bedford deram origem às primeiras armações baleeiras nos Açores, na década de 1850 e, posteriormente à baleação costeira, em que o cachalote — magnificamente ilustrado por Angelina Caixeiro na capa da obra que aqui vos apresento — foi o seu principal alvo devido à sua abundância em redor das nossas ilhas.

Curiosamente, foi em 1860 que a primeira baleia foi capturada na ilha das Flores, por baleeiros da Vila de Santa Cruz.

Os Açores foram palco de riquíssimos episódios históricos relativos à baleação, como é o caso dos ataques que o navio Alabama efectua em 1863 (quatro anos antes da publicação deste guia de Freitas Henriques) às baleeiras unionistas junto à Ilha das Flores, no contexto da guerra civil americana (1861-65).

É precisamente o fim da Guerra de Secessão que cria um ambiente favorável à realização de viagens transatlânticas. O entusiasmo da época terá estimulado Freitas Henriques a escrever este guia para viajantes aos Açores, uma vez que o arquipélago era escala frequente.

As Western Islands, ou Ilhas Ocidentais (como então era conhecido o Arquipélago dos Açores) são aqui apresentadas num roteiro da época. Freitas Henriques escreveu um guia informativo, com elegância e clareza de linguagem, baseado em conhecimentos obtidos de forma indirecta, recorrendo a «fontes fidedignas» do seu tempo, embora estas não sejam referidas. Dá-nos uma visão de um outro tempo sobre este mesmo território que hoje habitamos. Este exercício de olharmos a realidade de outras épocas, através da lente de outros, abre-nos a novas perspectivas sobre o presente.

O relato alterna entre uma apreciação distanciada da realidade insular, própria de quem vive noutro continente e sem as facilidades dos meios de transporte e de comunicação actuais, e um registo mais íntimo, dando lugar a estados de espírito, pensamentos e memórias. Os seus quinze capítulos levam-nos à descoberta, povoamento, composição social, emigração e actividades económicas das ilhas, não esquecendo a descrição dos edifícios, o estilo arquitectónico das construções – como é o caso da referência que faz ao «Convento dos Franciscanos» (Convento de São Boaventura, em Santa Cruz), ou à índole dos habitantes, hábitos, costumes, religião, ofícios, trajes e modos de transporte.

Não deixa de ser curiosa a obsessão do autor pela geologia, vulcanismo e actividade sísmica das ilhas – temas a que dedica as mais extensas e pormenorizadas descrições –, quiçá por serem fenómenos naturais misteriosos e menos familiares para um natural do grupo ocidental. Ou talvez fosse apenas o fascínio da criação ou pela Vida que existe apesar do Homem. Exemplos disso são os relatos de erupções e de tremores de terra ou os apontamentos acerca de rochas, crateras, lagoas, campos de lava ou nascentes de água quente.

O mar – essa outra obsessão identitária – atravessa tanto o livro como acrescenta à sua própria biografia. Um ilhéu, baleeiro, trancador, armador e emigrante não poderia deixar de dedicar a devida reverência ao Mar, em especial ao Atlântico: «O Atlântico não poupa na fúria desmedida com a qual investe contra estes rochedos, mas inutilmente, pois eles lhe resistiram durante séculos, e só o grande Legislador sabe quantos mais lhe haverão de resistir» (p. 25). Freitas Henriques agarra-se ao tema, ora de forma poética, ora recorrendo a linguagem náutica (ventos, correntes, marés, ondulação, mastros, velas) ou descrevendo embarcações, costas, cais e embarcadouros.

Mas o mar é apenas um dos elementos da natureza exuberante das ilhas que Freitas Henriques quer dar a conhecer. A diversidade natural está bem presente nesta obra, tal como na capa desta edição do IAC. Existem inúmeras referências à flora: os pomares, com as diferentes árvores de frutos que existiam em cada época do ano, flores e plantas ornamentais.

No capítulo IV, dedicado à ilha das Flores, faz referência a algumas das espécies que compõem a floresta que hoje designamos por Laurissilva: «zimbreiros, loureiros, folhados e cedros, que crescem luxuriantemente, e que muitas vezes ocultam, com a sua espessa folhagem, as rochas que de outra forma seriam estéreis, e de cujos interstícios brotam. O cedro é o mais valioso delas, pois é suficientemente largo para servir de viga nas habitações e de quilha nas embarcações costeiras. Para este último uso, é exportado para as restantes ilhas» (p. 46). Também faz alusão às turfeiras das Flores: «o campo por aqui consiste sobretudo num chão fofo e húmido, com algumas elevações difíceis de ultrapassar» (p. 51), e não esquece as do Corvo: «As margens da cratera circular estão cobertas por urzes e turfas» (p. 42).

O autor avisa os seus leitores norte-americanos que a ilha das Flores «é considerada por muitos a mais bonita de todas; mas se não for a mais bonita possui por certo uma beleza selvagem e um carácter pitoresco verdadeiramente encantadores» (p. 46). É também incontornável a evocação à abundância de água seja em forma de nascente, ribeira, cascata ou lagoa.

Não deixa de ser curioso que muitas das informações coligidas por Freitas Henriques se mantêm perfeitamente actuais, como é o caso do caprichoso clima açoriano: «As chuvas e a humidade são os desagradáveis inconvenientes com que nos poderemos deparar» (p. 31). E na página seguinte: «O inverno [...] é a estação em que se verificam todas as combinações de mau tempo, e é provável que um visitante que aqui chegue num outono já tardio, na expectativa de encontrar bom tempo, com base naquilo que ouviu, fique decepcionado; haverá de experimentar algum frio desconfortável, dias de vento e de chuva, e é provável que pense que os elementos conjuraram a aniquilação desta porção do globo terrestre.»

Se é verdade que as alterações climáticas tornam a meteorologia cada vez menos previsível, não deixa de ser verdade que o «mau tempo» continua a ser um clássico intemporal. Intemporais também parecem ser as disputas pela localização dos embarcadouros na ilha das Flores, como se pode comprovar na página 49.

Mas grande parte da narrativa incide em quem fomos e como vivemos naquela época, bem distinta da actualidade. Se o número de habitantes do arquipélago não sofreu grande alteração (250 000 pessoas em 1867, contra os cerca de 243 000 actuais), o autor refere que «o produto interno anual ascende aos 263 mil dólares — sendo esta entrada inferior em cerca de 40 mil dólares às despesas ocasionadas pelas muitas obras públicas em curso para o progresso geral da região» (p. 35). Isto significa condições de vida muito precárias que estiveram na base da emigração açoriana. Freitas Henriques refere «a incessante labuta destes homens, não só nas minas da Califórnia ou sob os tórridos céus do Brasil, como também em aventurosas travessias atrás das baleias, em paragens nada convidativas» (p. 35), mas não esquece o espírito destes aventureiros que, «regressando das expedições baleeiras ou das minas da Califórnia para visitar os seus parentes e amigos, cedo descobrem a sua incapacidade de readaptação à sua antiga, sossegada e monótona vida» (p. 94).

A abundância de ovelhas, a cultura dos cereais e do linho, a mulher de capote e o ciclo da laranja são parte da nossa história humana que aqui podemos revisitar.

A viagem aos Açores de Freitas Henriques passa pelo Corvo, referindo o duro isolamento e a lagoa pontuada por ilhotas. Não poupa adjectivos à «ilha maravilhosa» do Faial, que considera «um dos lugares mais bonitos do planeta» (pp. 53-54), onde destaca o património edificado, e a Caldeira. Escreve sobre a qualidade da fruta e do gado do Pico, sobre o seu «admirável cume», os «muros de lava preta», «as pedras áridas da montanha que produzem videiras verdes e uvas frescas» (cujo vinho é embarcado em barris para o Faial) e as nuvens que conferem à montanha um aspecto «sempre mutável». A ilha do Pico teria na altura 30 000 habitantes. Hoje tem cerca de metade.

O périplo prossegue por São Jorge, de encostas íngremes, onde são visíveis «os restos de antigas fortificações a toda a volta diante da vila». A ilha, refere, «é famosa pelo seu gado» e «o queijo que aqui se fabrica é o melhor dos Açores» (p. 66).

Informa Freitas Henriques que a Graciosa «é uma das ilhas mais férteis dos Açores» e que «produz uma quantidade inacreditável de cevada» (p. 71). Da Terceira, começa por dizer que foi o último reduto de um Portugal que resistiu durante três anos à soberania espanhola, descreve batalhas que ali deflagraram e assinala que Angra é sede episcopal, desde 1534 e a ilha com mais nobreza, “devido ao facto de muitos terem ido de Portugal para lá, atraídos por posições desejáveis a ocupar governo, como consequência de a capital do Arquipélago ali ter estado por muitos anos, depois das ilhas terem sido povoadas” (p.110).

A descrição daquela cidade remete-nos para elementos que ainda hoje impressionam: a magnífica baía, o Monte Brasil, o forte de São Sebastião ou a Sé Catedral, «considerada a maior e mais bonita igreja dos Açores» (p. 74). Sobre a Praia da Vitória, que à época contava 3000 habitantes, Freitas Henriques relembra que foi sede do primeiro capitão donatário e do governo insular e berço «de um grande número de corações indómitos, que serviram gloriosamente o seu país contra os invasores espanhóis» (p. 76).

A São Miguel, o autor reserva a mais extensa parte deste livro. Sendo «a maior e mais próspera ilha do Arquipélago», tinha, à época, 98 mil pessoas, das quais 23 mil residiam na cidade de Ponta Delgada. O impulso económico do comércio da laranja é prontamente introduzido, no início do IX capítulo. Cito: «na época de 1861-62, 115 navios largaram da ilha com 104 mil caixas de laranjas, o que é proporcionalmente equivalente a cerca de 200 mil que os Estados Unidos importam de outros países» (p. 79). Mas não é apenas a laranja que é cultivada nos férteis terrenos da ilha. O milho, o trigo, as favas e o açúcar eram exportados para o continente e territórios ultramarinos.

Há também uma referência aos trabalhos de construção do porto de Ponta Delgada, sem, contudo, mencionar uma data exacta. Sabemos hoje que a primeira pedra do porto artificial foi colocada a 30 de Setembro de 1861. Mas só seis anos depois – o ano da publicação deste guia – é que o primeiro navio (uma escuna inglesa) encostou ao molhe incompleto. Freitas Henriques relata que «a obra custou, até ao momento, uma larga soma de dinheiro – seiscentos mil dólares em espécie» e «apenas um terço da obra está acabado. Tem havido, e ainda continua a haver, uma grande controvérsia acerca deste trabalho, não apenas em São Miguel, mas também noutras ilhas, com o argumento de que dali nunca resultará nada de substancialmente positivo» (pp. 80-81). Ao contrário do generalizado pessimismo açórico, este nosso conterrâneo florentino afirma ter opinião contrária e manifesta «esperança de que [a obra] se venha a revelar um sucesso» (p. 81).

Seguem-se profusas descrições dos principais eventos vulcânicos e sísmicos que assolaram a ilha. O autor transmite bem a atmosfera apocalíptica destas manifestações da inclemente Natureza e não esconde o pasmo perante a espantosa paisagem: os vales, as extensas colinas, as crateras, as «águas borbulhantes», «chão quente», as fumarolas, a água gaseificada, os banhos quentes e o enxofre das Furnas. A forma de lá chegar era bem menos cómoda do que a actual: de Ponta Delgada à Ribeira Grande o percurso era feito numa «carruagem pública» (p. 87) e daí até às Furnas, o acidentado itinerário era percorrido de burro ou de carroça puxada por três mulas.

Freitas Henriques demonstra peculiar interesse em descrever o modo de vida da época: a hora do chá, os piqueniques, as beldades «vestidas com gosto admirável», as regras de bons costumes, os bailes e o primitivo Teatro Micaelense.

A Santa Maria, Freitas Henriques reserva apenas um curto parágrafo, referindo que aquela foi a primeira a ser povoada pelos descobridores, mas a «última ilha do Arquipélago», levando-nos a crer que, para o florentino, o Arquipélago começaria a ocidente... Sobre Vila do Porto apenas diz que é a mais antiga vila dos Açores, com uma população de 2000 pessoas. Embora naquela época não se utilizasse o termo ‘ultraperiferia’, talvez seja esse o motivo para tão escassa descrição da ilha de Santa Maria, que diz ter uma relação bastante limitada com o mundo em geral (p. 85).

Há ainda lugar, neste livro, para apontamentos mais insólitos, como é o caso do último parágrafo do capítulo XIV dedicado às pulgas, cuja abundância à época é referida como uma «desgraça» ou conselhos de ordem prática - o que hoje designamos como “dicas de viagem” – e que incluem o preço do alojamento e refeição nos melhores hotéis, o custo das operações cambiais ou das viagens inter-ilhas, a melhor moeda a levar e até o aluguer de burros. (p.107)

Este livro é mais do que um guia turístico de Oitocentos. Uma leitura atenta revela-nos a eterna dicotomia entre o espaço insular isolado e o "oceano aberto". A insularidade, a angústia da separação, a esperança do regresso e o sonho de mais mundo compõem a cartografia do destino de Freitas Henriques e de tantos outros açorianos de todas as épocas. É interessante perceber que, tal como Roberto de Mesquita ou Pedro da Silveira, Freitas Henriques alude «à quietude quase mortal das ruas da sua vila natal», confessando que «era por vezes deprimente para o meu estado de espírito».

Conseguimos inferir a personalidade inquieta de Manuel Borges de Freitas Henriques. Escreve: «Todos os dias eu observava o oceano e varria o horizonte com o meu telescópio, esperando ver um navio aproximar-se da ilha solitária, e criar um alvoroço na monotonia da vida quotidiana» (p.95).

Foi muito provavelmente esse desassossego ou essa ansiedade de grandeza – que parece definir alguns ilhéus –, que o levou à descoberta do outro lado do Atlântico. Mas, por mais longínquo que seja o destino, parece também haver nos ilhéus esta necessidade de dar a conhecer estas Ilhas Afortunadas, perdidas no meio do Atlântico, a todos aqueles que as desconhecem.

Na sua nota introdutória, Freitas Henriques diz ser «desejo sincero proporcionar ao leitor algum motivo de interesse e ser uma fonte de lazer». Creio que este é um guia para redescobrir as ilhas, com outra lente e com a velocidade de outra era. Os cinquenta e três dias de viagem marítima entre as cidades da Horta e de New Bedford são um bom exemplo disso.

O livro termina com uma breve ode à Natureza das ilhas e com a esperança de dar a conhecer aos leitores a sua terra natal.

Freitas Henriques não deixa de ser um florentino à distância, mas é realmente uma honra trazê-lo esta noite à ilha que é a mais próxima da América. Mas não são apenas as memórias dum florentino doutro tempo que nos é dado descobrir neste livro em boa hora publicado pelo IAC. É também a memória da nossa ancestralidade, retalhos da nossa identidade insular que se inscrevem – com especial singularidade – na universalidade da condição humana.

Florentina, nascida em 1979.

Licenciada em Radiologia pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa (2002).

Mestrado em Intervenção Sócio-Organizacional na Saúde pela Universidade de Évora (2006).

Licenciada em Estudos Europeus e Política Internacional pela Universidade dos Açores (2012).

Activista ambiental. Integrou a direcção da Quercus - Núcleo de São Miguel entre 2008 e 2015 e colaborou em diversos processos consultivos na área do ambiente quer com o governo dos Açores quer com iniciativas de cidadania.

Membro da comissão consultiva do processo de alteração dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) da Costa Sul e Costa Norte de São Miguel desde Abril de 2021.

Autora de alguns textos em revistas regionais: Revista Atlantis Cup, Revista #grotta2, #grotta4, Revista Avenida Marginal n.°2

*Texto escrito de acordo com a antiga ortografia